人工智能系列:科学智能AI4S

Time:

2025-04-07

人工智能与科研活动结合(AI for Science,AI4S),正在引发科学研究范式的历史性变革。从量子尺度的分子动力学模拟到星系尺度的暗物质分布推演,从靶向药物的原子级设计到气候系统的万亿变量建模,AI已成为驱动科学发现的“思维伙伴”。AlphaFold2仅用数周破解生物学界50年未解的蛋白质折叠密码,生成式模型实现新材料研发周期从五年到五天的效率飞跃,自主实验室将科学家从重复性劳动中解放……这些突破昭示着科学研究正从“人类主导的试错模式”向“人机共生的智能模式”跃迁。然而,当AI开始自主提出假说、撰写论文甚至挑战经典理论时,数据壁垒、模型黑箱与伦理争议也随之而来。本文将从范式演进、应用场景与挑战等维度,剖析AI4S如何开启人类认知的“第三只眼睛”,并提出相关发展建议。

一、AI4S概述

(一)内涵

传统科研范式无法完全适应现代科学研究。从16世纪至今,科学研究历经五次范式跃迁:实验归纳法(伽利略望远镜观测)使自然哲学转向实证科学;理论推演体系(牛顿力学方程)用数学语言统一宏观运动规律;计算模拟技术(曼哈顿计划核爆仿真)在硅基世界重构复杂系统;数据密集型发现(人类基因组计划)从PB级数据中挖掘关联规律。然而,在面对蛋白质折叠、气候变化等跨尺度复杂问题,传统方法遭遇瓶颈——实验成本高昂、理论方程难以闭合、数据噪声淹没关键信号等。在此背景下,随着数据的爆炸式增长以及计算能力的飞速提升,越来越多科学家开始探索将人工智能用于科研当中,以解决更高维度、更多变量、更复杂的问题,由此诞生了第五范式—AI for Science(AI4S)。

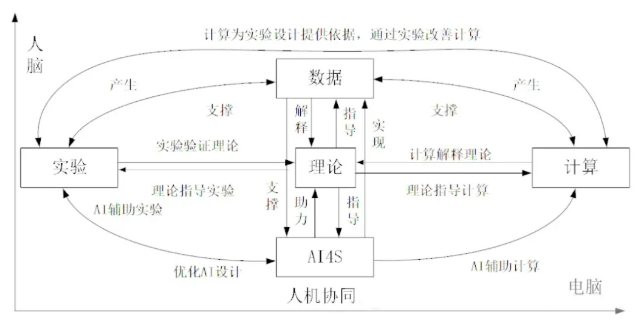

图1:科研范式关系

AI4S是以人工智能为核心驱动力,通过机器学习、知识推理和自动化技术深度嵌入科学研究全流程的新范式。本质是通过人机能力互补,构建“假设生成-实验验证-理论迭代”的智能闭环。AI4S具有如下特征:一是复杂系统性思维重构科研认知框架。传统单一学科、单因素线性推演被多尺度动态建模取代;二是开放科学的概念逐渐达成全球共识。开放科学通过区块链等技术构建全球数据共享与协作网络,推动科研资源普惠化与创新民主化;三是平台化生态重塑基础设施形态。云原生架构与微服务化工具链推动分散探索转向协同创新;四是人机协同革新决策机制。AI4S促使科研决策由依赖个人手动操作能力转变为依赖人机混合智能的自动分析处理,从基于模糊的主观决策转变为人机协同的精准决策。

(二)价值

AI4S的颠覆性体现为五重价值:一是加速科学发现。从线性进程到指数突破,AI通过高通量数据处理与智能优化,极大压缩科研周期。如在药物研发领域,生成式AI将靶点发现至先导化合物优化周期从传统4-5年缩短至12个月;二是突破传统方法限制。AI破解传统方程难以描述的跨尺度问题。气候科学中,NVIDIA Earth-2平台融合物理模型与深度学习,以1公里网格分辨率实时模拟全球气候系统,计算速度较传统超算提升1000倍,成功预测2024年厄尔尼诺事件路径;三是特定领域降低科研成本与门槛。自动化实验平台与开源工具打破资源壁垒。机器人实验室使单次化学实验成本从2000美元降至50美元,日均完成实验数提升至1200次;开源框架PyTorch Geometric使材料模拟门槛降低90%;四是驱动跨学科创新。AI推动学科边界消融,催化新兴交叉领域。在生物电子学领域,MIT团队整合蛋白质折叠数据与半导体工艺参数,开发出自组装纳米晶体管,导电性较传统硅基器件提升3倍。

二、AI在科研全流程中的应用及场景

(一)AI在科研全流程中的应用

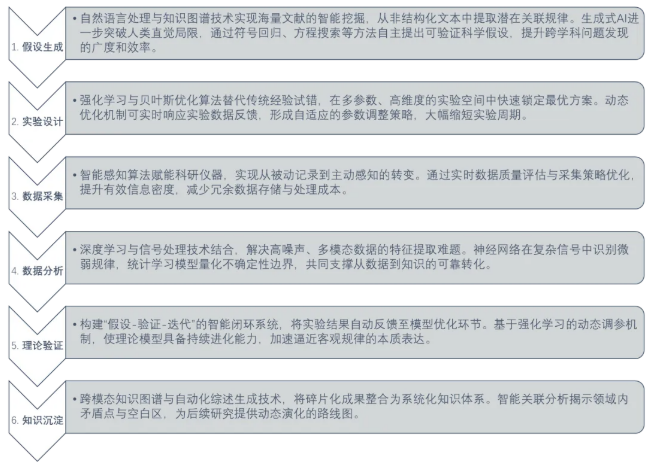

AI通过模块化工具链与自动化系统,融入科研六大环节:

1. 假设生成

自然语言处理与知识图谱技术实现海量文献的智能挖掘,从非结构化文本中提取潜在关联规律。生成式AI进一步突破人类直觉局限,通过符号回归、方程搜索等方法自主提出可验证科学假设,提升跨学科问题发现的广度和效率。

2. 实验设计

强化学习与贝叶斯优化算法替代传统经验试错,在多参数、高维度的实验空间中快速锁定最优方案。动态优化机制可实时响应实验数据反馈,形成自适应的参数调整策略,大幅缩短实验周期。

3. 数据采集

智能感知算法赋能科研仪器,实现从被动记录到主动感知的转变。通过实时数据质量评估与采集策略优化,提升有效信息密度,减少冗余数据存储与处理成本。

4. 数据分析

深度学习与信号处理技术结合,解决高噪声、多模态数据的特征提取难题。神经网络在复杂信号中识别微弱规律,统计学习模型量化不确定性边界,共同支撑从数据到知识的可靠转化。

5. 理论验证

构建“假设-验证-迭代”的智能闭环系统,将实验结果自动反馈至模型优化环节。基于强化学习的动态调参机制,使理论模型具备持续进化能力,加速逼近客观规律的本质表达。

6. 知识沉淀

跨模态知识图谱与自动化综述生成技术,将碎片化成果整合为系统

图2:AI4S科研应用环节

(二)场景

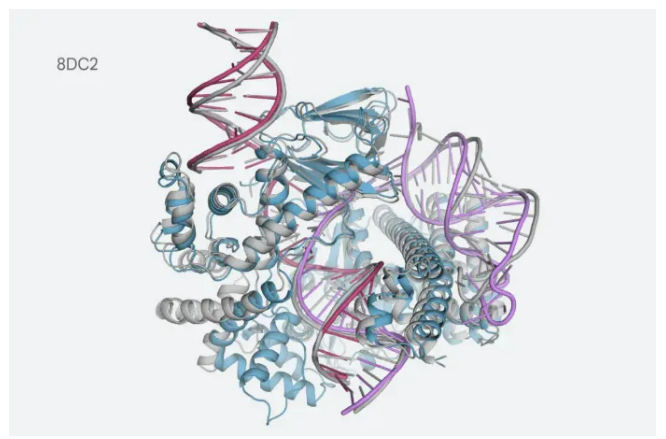

一是材料科学。基于数据驱动与物理模型的融合,AI能够预测材料性能、优化分子结构并设计合成路径,显著缩短研发周期。例如,AI在超导材料、高熵合金等领域的应用,实现了从原子级模拟到宏观性能预测的全链条智能化。二是生物医学。AI在蛋白质结构预测、药物靶点筛选、基因编辑优化、生物大分子相互作用中发挥核心作用,构建了“分子-细胞-个体”多层级精准医疗体系。三是气候科学。融合物理方程与深度学习技术,AI构建公里级精度的全球气候模拟系统,实现极端天气事件的实时预测与碳中和策略的动态优化。四是基础物理。AI赋能高能物理与量子科学,通过海量实验数据的高效解析加速新粒子发现与量子调控。例如,图神经网络处理大型强子对撞机数据,推动量子色动力学理论的更新。五是化学合成。强化学习与自动化实验平台结合,实现催化剂筛选、反应路径优化的智能迭代。六是天文学。AI处理PB级天文观测数据,从系外行星识别到暗物质分布推演,构建多波段、多信使的宇宙学模型。

图3:AI4S预测蛋白质结构

图3:AI4S预测蛋白质结构

三、挑战

一是数据质量与资源整合难题。AI4S的核心驱动力依赖高质量数据,但在实际应用中,工业领域面临数据稀缺性、标注成本高及私有性强等长期障碍。例如化学合成与生物医药领域的数据获取成本高昂,且多模态数据(如蛋白质序列、量子实验数据)难以统一表征,导致模型泛化能力受限。此外,缺乏标准化评估指标和基准数据集,使得研究成果横向对比困难,影响科学发现的可靠性。

二是技术瓶颈与模型局限性。当前AI模型在跨学科知识嵌入和可解释性方面存在显著短板。深度学习黑箱特性与科学验证的透明性要求冲突,尤其在药物研发、量子计算等领域,模型决策逻辑难以追溯。同时,千亿参数级科学大模型对算力需求激增,高性能计算资源分配不均,中小团队面临基础设施门槛。

三是协作生态与商业化挑战。传统“烟囱式”科研组织模式难以支撑AI4S所需的跨学科协同,需重构“计算-实验-理论”三位一体的团队架构。商业化层面,AI4S项目回报周期长,早期企业难以获得持续性投资,依赖政府专项基金支撑。同时,科研人员对AI工具的应用不够,需投入大量资源完成从模型验证到工作流重构的全程“陪跑”。

四是伦理与治理风险。AI算法缺乏透明性、数据集质量不足等问题加剧验证困难。此外,基因数据、气候模型等敏感信息的AI处理需强化隐私保护机制,防止数据滥用和偏见传导。

四、建议

一是建议构建跨领域数据共享机制与标准化评估体系。通过制定统一的数据管理规范,推动科研机构、企业与公共平台间的数据开放共享,尤其在生物医药、新材料等数据敏感领域探索隐私计算与联邦学习技术,平衡数据安全性与可用性。同时,建立多模态数据融合平台,整合蛋白质序列、量子实验等异构数据,开发通用数据表征框架,并依托国家科学数据中心建设基准数据集,完善模型评估标准,促进跨领域研究成果的可比性与可靠性。

二是强化跨学科协同攻关与算力资源优化。鼓励AI专家与领域科学家深度合作,构建“AI+科学”联合实验室,重点突破跨学科知识嵌入技术,开发可解释性AI模型,例如结合物理机理的混合模型,提升药物研发、量子计算等领域的决策透明度。此外,通过建设区域高性能计算中心与共享云平台,采用分层算力调度策略,降低中小团队的算力使用门槛,并探索轻量化模型架构,减少对千亿参数规模的过度依赖,推动AI4S技术普惠化发展。

三是推动产学研协同创新与开放生态建设。建议设立国家级AI4S专项基金,支持长周期攻关项目,并搭建算力共享平台。鼓励企业主导建设“开源模型+开放实验平台”生态。四是强化全球协作与治理共识。推动建立国际AI4S治理联盟,制定跨国数据流通与模型伦理规范,借鉴欧盟《人工智能法案》经验,将科研用途AI系统纳入“高风险”类别监管,要求开发者提供技术文档与影响评估报告,并设立伦理审查委员会动态监控技术应用。

四是完善伦理治理与风险防控机制。建立全链条验证体系,公开训练数据集、代码及实验日志,并通过第三方机构进行可重复性认证。制定AI生成科研成果的知识产权归属规则,明确算法贡献者与科研主体的权责边界,并建立敏感数据的加密与脱敏标准,防止泄露与偏见传导。

相关新闻

中关村产业研究院受邀为中关村(海淀)具身智能创新产业园做专题讲座

2021-09-15

2021-09-15

2021-09-15

中关村宜宾正式启航:打造地方科技创新与产业创新融合发展新地标

2021-09-15